Die Teestelle der Caritas

"Aus allen Himmelsrichtungen bewegten sich die zerlumpten, von Hunger und Krankheit gezeichneten Gestalten, müde und nur spärlich bewacht, durch die Stadt", erinnert sich der Eichstätter Helmut Hawlata an diese Zeit.

Abenteuerliche Gestalten

Auch auf der heutigen Bundesstraße 13 zwischen Ingolstadt und Weißenburg war dieser Tross an orientierungslosen Menschen unterwegs. "Man sah die abenteuerlichsten Gestalten", schreibt Richard Diener in seinen Aufzeichnungen über die Teestelle der Caritas im Jahr 1945. "In abgerissenen Kleidungsstücken, junge und alte, mit verschlissenen Hüten, alten Militärmützen und Kopftüchern. Auch Frauen waren dabei, dem Alter nach undefinierbar, die sich meistens fremden und unrasierten Männern angeschlossen hatten und die auf dem Kopf einen Turban trugen. Abenteuerlich waren auch deren Gepäckstücke mit ihren paar Habseligkeiten. Diese reichten vom Tornister und abgeschabten Rucksäcken bis zum verschnürten Koffer oder Pappkarton. Die Füße waren häufig mit Fußlappen umwickelt, die Schuhe zerrissen und oftmals schauten die blanken Zehen ins Freie. Fast alle dieser armselig zerlumpten, hungrigen und durstigen Menschen kamen zu Fuß auf der Straße daher. Manche zogen aber auch einen alten eisenbereiften Leiterwagen hinter sich oder hatten irgendwo ein klappriges Fahrrad organisiert. Einige radelten sogar ohne Reifen auf den blanken Felgen."

Nachhaltige Hilfe

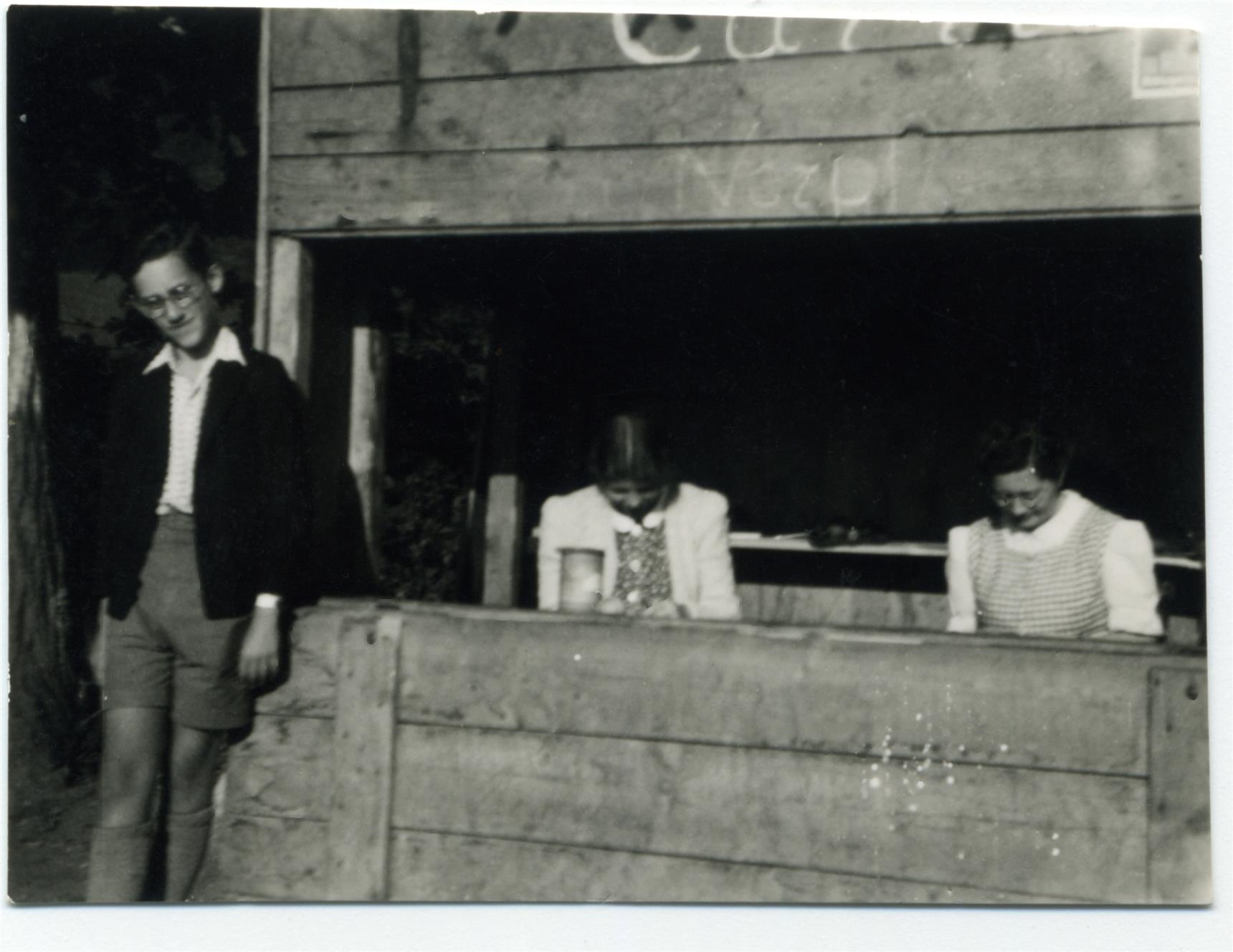

Den 31-jährigen Domkaplan Karl Welker (1914-1993) bewegte diese Not: "Den hungrigen und durstigen Wanderern auf der Reichsstraße 13 muss unbedingt geholfen werden, selbst wenn es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann", war seine Devise. Deshalb organisierte er gemeinsam mit Caritasdirektor Eduard Wohlmuth (1908-1994) nachhaltige Hilfe. Die beiden Geistlichen ließen neben dem Flurkreuz an der Einmündung der Aumühlstraße zur heutigen B 13 eine Dultbude mit Bänken und Tischen aufstellen und Domkaplan Welker mobilisierte seine Pfarrjugend für den Schichtdienst in der Bude. Junge Mädchen und Frauen wie die 17-jährige Irmgard Thiermeyer (verheiratete Dotzer, 1928-2015) übernahmen den Service. Am Pfingstsonntag, 20. Mai 1945, nahm die "Teestelle der Caritas" ihren Dienst auf, wie Thiermeyer in ihrem Tagebuch festhielt. Ihre Aufgabe war es, die hungernden Menschen mit Brot und Tee zu versorgen und ihnen eine Möglichkeit zum Verweilen zu geben.

Angesichts der Not der Nachkriegszeit erscheint es unvorstellbar, woher die großen Mengen an Brot, Wurstaufstrichen und Marmeladen kamen, die von Mai bis zum 25. September 1945 an die vorbeiziehenden Menschen ausgegeben wurden. Vermutlich konnte der Caritasverband über größere Mengen an Fleischkonserven aus ehemaligen Wehrmachtsbeständen verfügen. Die Marmeladen wiederum stammten wohl aus privaten Spenden, denn sie waren zu dieser Zeit rar. Kaplan Welker opferte seine eigenen bis auf das letzte Glas. Mit viel Spontanität und enormer Tatkraft organsierte er Essen und Personal. Therese Rindfleisch (*1928-?) erinnerte sich, dass der Kaplan mit dem Fahrrad bei ihr auftauchte. Es war Pfingstnachmittag: "Habt ihr noch was zum Essen übrig?", fragte er sie. "Nein, nur noch so eine Art Wasserpudding", meinte sie. "Pack den ein, wir brauchen ihn für hungrige, entlassene Soldaten und komm‘ gleich selbst mit! Wir brauchen dich!" So wurde Therese Rindfleisch bei der Teestelle dienstverpflichtet.

Belegte Brote nur für Wanderer

Vorbereitet wurden die belegten Brote für die "Wanderer", wie Welker sie nannte, in der Küche und im Wohnzimmer des Aumühlen-Besitzers Andreas Zierer (1877-1957), der große Hilfsbereitschaft zeigte. Die Frauen vermengten jeweils eine Büchse Schweinefleisch mit zwei Büchsen Rindfleisch, denn Schweinefleisch alleine wäre zu fett gewesen. Auf großen schwarzen Bäckerblechen wurden die Brote schließlich den Abhang hinauf zur Teestelle jongliert. Die Helfer nahmen sich selbst nichts von den Broten, sondern brachten ihre eigene Verpflegung von zuhause mit. Dies hatte Kaplan Welker ausdrücklich so befohlen.

Schwabbrige Ladung

Den Tee bereiteten die Küchen des Priesterseminars oder der Englischen Fräulein zu. In den Sommerferien halfen Schuljungen als "Teefahrer" beim Transport. "Wir Buben", schreibt Zahnarzt Dr. Richard Diener, "hatten ja viel Zeit und unsere Eltern waren froh, dass wir einer vernünftigen Beschäftigung nachgingen und uns nicht nur gelangweilt bei den Amis herumtrieben". Mehrmals am Tag holten die Zehnjährigen in einem riesigen Aluminiumtopf heißen Tee aus den Küchen am Residenzplatz. In Leiterwagen und anderen Gefährten balancierten sie ihre "schwabbrige Ladung" in Richtung Aumühle. Da einige Brücken über die Altmühl gesprengt waren, war der Weg für die Jungen recht beschwerlich. Otmar Reichmayer konnte mit seinem Motorradanhänger zwar die Abkürzung über den Altmühl-Wehrübergang nehmen, musste aber die Teetöpfe jedes Mal einige Stufen rauf und runter hieven, um über den Steg zu kommen. Richard Dieners holpriger Leiterwagen war für den Übergang zu breit und so blieb ihm nichts anderes übrig, als den weiten Umweg über die Spitalbrücke und die B13 zu nehmen. "Wenn wir Tee-Ladung an der Verpflegungsstelle abgeliefert hatten, setzten wir uns auf die Böschung und machten die vorbeiziehenden Wanderer wie Jahrmarktschreier auf unsere Caritas-Teestelle aufmerksam", schreibt Diener. Nicht gerade vornehm luden sie die Wanderer zur Rast ein. "Leut, geht's dort hin, da kriegt‘s ihr umsonst was zum Fressen!" oder "Wolle Se was zu esse, wolle Se was zu trinke? Dann komme Se zu uns!"

Unter Spionageverdacht

In den ersten Tagen beäugten die Amerikaner den Dienst an der Teestelle kritisch. Sie "sprachen uns an", schrieb Irmgard Thiermeyer am 22. Mai 1945 in ihr Tagebuch, "was da läuft, weil wir Leute von der Straße zum Zierer führten. Sie glaubten, wir trieben Spionage." Doch in ihrem holprigen Schulenglisch klärte das Teestellen-Personal dieses Missverständnis rasch auf.

Erst misstrauisch, dann glücklich

Misstrauisch und zögerlich näherten sich auch die Straßenwanderer der Teestelle, bevor sie sich schier ungläubig auf den harten Holzbänken niederließen. Sie waren glücklich, beinahe paradiesische Zustände vorzufinden: kostenlose belegte Brote und warmen Tee. "Da kamen dann viele Gespräche auf und wurden manche Gedanken und Erfahrungen ausgetauscht", erinnert sich Diener. Bevor sich die Wanderer wieder auf den Weg machten, schrieben sie ihre Namen und Adressen in ein auf dem Tisch liegendes Buch ein. Darin teilten sie mit, wohin sie gehen wollten und woher sie kamen und studierten begierig die Einträge - immer in der Hoffnung, einen Bekannten oder Verwandten wiederzufinden.

Nach den Aufzeichnungen von Richard Diener, Juni 2005